-

心筋症

-

肺炎

-

僧帽弁閉鎖不全症

-

気管虚脱

-

動脈管開存症(PDA)

-

治療について

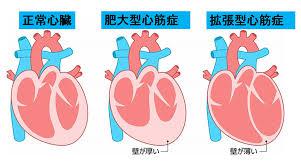

心筋症

原因

心筋(心臓を構成する筋肉)が何らかの原因により、通常の厚さよりも厚くなったり薄くなったりするという異常を起こし、心臓の働きが弱くなる病気です。原因ははっきりしておらず「拡張型心筋症」と「肥大型心筋症」に分けられます。

症状

「拡張型心筋症」は大型犬に多く呼吸困難、不整脈に起因する失神、虚脱、突然死が認められることがあります。

「肥大型心筋症」は猫においては一般的な心疾患であり、最初は無症状な事が多いです。

「なんとなく元気がない」「食欲がない」「吐いている」などのこともあります。

重度になりますと開口呼吸、呼吸困難、チアノーゼ、後ろ足の麻痺など認められます。

「肥大型心筋症」は猫においては一般的な心疾患であり、最初は無症状な事が多いです。

「なんとなく元気がない」「食欲がない」「吐いている」などのこともあります。

重度になりますと開口呼吸、呼吸困難、チアノーゼ、後ろ足の麻痺など認められます。

多い犬種・猫種

ドーベルマン、グレートデン、ボクサーなど(拡張型心筋症)

メインクーン、ラグドール、アメリカンショートヘアーなど(肥大型心筋症)

メインクーン、ラグドール、アメリカンショートヘアーなど(肥大型心筋症)

治療

根本的な治療ではありませんが、薬物療法などの内服療法をはじめとして、食事療法、運動制限などで注意する必要があります。

肺炎

原因

肺は外気と接している臓器で、様々な病原菌やほこりなどに接触する機会が多いです。

このため、ウイルス、細菌、カビの感染、寄生虫の寄生、アレルギー、その他異物や胃内容などを吸引して肺に炎症を起こします。この状態を肺炎と呼びます。

このため、ウイルス、細菌、カビの感染、寄生虫の寄生、アレルギー、その他異物や胃内容などを吸引して肺に炎症を起こします。この状態を肺炎と呼びます。

症状

肺の疾患は咳(湿ったゼーゼー音)、呼吸速迫、高熱(40℃)、運動を嫌うなどの症状を示します。重篤な場合には、呼吸困難やチアノーゼを呈する場合があります。

多い種類

犬猫双方で起こります。

治療

抗生剤や鎮咳薬、点滴、重篤な場合は酸素吸入等も必要になります。

原因に限らず、肺炎は発熱などにより体力を消耗させる病気なので、点滴や保温、保湿、栄養補給など行い、全身状態を良好に保つ治療が行われます。

原因に限らず、肺炎は発熱などにより体力を消耗させる病気なので、点滴や保温、保湿、栄養補給など行い、全身状態を良好に保つ治療が行われます。

僧帽弁閉鎖不全症

原因

僧帽弁とは、心臓の左心房と左心室の間に位置する薄い弁で、心臓が収縮した際に心房と心室を閉鎖し、左心房への血液の逆流を防ぎます。

僧帽弁閉鎖不全症は、この弁が加齢などから粘液変性によって肥厚し、完全には閉鎖できず心臓が収縮する際に全身に拍出されるべき血液の一部が弁のすき間から左心房内に逆流する状態をいいます。左心房への血液の逆流の結果、左心房及び肺静脈の圧が上昇し、肺への血液のうっ滞が起きます。この状態が長く続くと、心臓のポンプ力が低下し、心不全状態をきたすことになります。

僧帽弁閉鎖不全症は、この弁が加齢などから粘液変性によって肥厚し、完全には閉鎖できず心臓が収縮する際に全身に拍出されるべき血液の一部が弁のすき間から左心房内に逆流する状態をいいます。左心房への血液の逆流の結果、左心房及び肺静脈の圧が上昇し、肺への血液のうっ滞が起きます。この状態が長く続くと、心臓のポンプ力が低下し、心不全状態をきたすことになります。

症状

発生当初は症状がなく、診察にて心雑音が聴取されるのみです。

進行すると発咳が認められるようになり、重度になると呼吸困難を呈し舌の色が青紫色(チアノーゼ)になります。このまま放置すると死亡します。

進行すると発咳が認められるようになり、重度になると呼吸困難を呈し舌の色が青紫色(チアノーゼ)になります。このまま放置すると死亡します。

多い種類

全ての犬種ですが、特にマルチーズ、シーズー、ポメラニアン、プードル、キャバリア等

治療法

根本的な治療ではありませんが、薬物療法などの内服療法、食事療法、運動制限など行います。

気管虚脱

原因

気管虚脱は、胸の中にある気管という空気を運ぶ管が一部つぶれたような異常が起こってしまい、正常に空気が流れなくなり、呼吸が苦しくなってしまう病気です。

原因は現段階でははっきりとわかっていませんが主に遺伝的素因だとされています。

さらに肥満も悪影響を与えているとされています。

原因は現段階でははっきりとわかっていませんが主に遺伝的素因だとされています。

さらに肥満も悪影響を与えているとされています。

症状

運動や興奮した後に「ガーガー」とアヒルの泣き声が聞こえるようになったり、舌を出したまま「よだれ」をたらしたりします。症状が進むと、呼吸困難となり目を大きく見開き、舌の色がチアノーゼを起こし失神して倒れる場合もあります。

多い種類

ポメラニアン、マルチーズ、トイプードル、ヨークシャーテリアなど

治療

多くは、体重管理や内服薬(鎮咳薬や消炎剤など)首輪からハーネスに変更などで管理されることが多いです。症状が重い場合は外科手術(気管内ステント設置や気管外プロテーゼ)を行うことがあります。

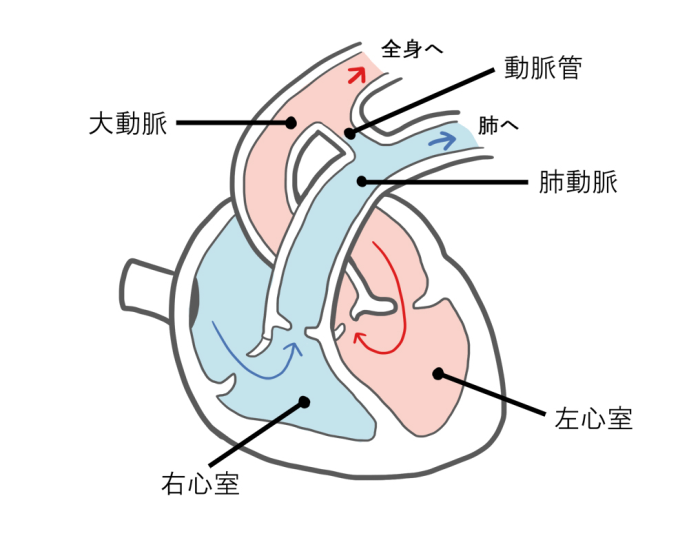

動脈管開存症(PDA)

原因

動脈管とは、赤ちゃんがまだお母さんのお腹の中にいる時に、心臓内に存在します肺動脈から大動脈への抜け道になっている血管の一部の事を呼びます。出生後その血管は不要となるため、通常生後2~3日で完全に閉じますが、何らかの理由によって閉鎖せずに残ってしまう状態の事を動脈管開存症といいます。遺伝もしくは妊娠中何らかの病気を持ってしまった事などが原因とされています。

症状

初期症状では無症状な事が多いですが、進行しますと咳き込んだり、運動後すぐに疲れてしまうなど呼吸障害に陥りやすくなります。

治療

根本的な治療は外科的治療になります。手術により動脈管を糸で結び閉鎖します。

状態により外科処置が難しい場合は内服治療を行うケースもあります。

状態により外科処置が難しい場合は内服治療を行うケースもあります。

治療について

《あーす動物病院の呼吸器科治療の3つの特徴》

01 動物たちの身体の負担に配慮した検査

呼吸器の異常を疑う場合、まずはレントゲンを撮って肺や気管などの確認を行います。

肺炎などの炎症の疾患を疑う場合、血液検査や痰を調べる事もあります。

肺炎などの炎症の疾患を疑う場合、血液検査や痰を調べる事もあります。

02 全身もケアしながらの治療

呼吸器疾患の治療の場合、生涯にわたり薬を飲んだ方が良い場合も少なからずあります。

その際に肺や気管だけにとらわれることなく、血液検査などで状態を把握していくことで、利尿剤などによる腎臓への負担なども考慮し、食事の適正化など多角的な視点を持ちながら治療をしています。

その際に肺や気管だけにとらわれることなく、血液検査などで状態を把握していくことで、利尿剤などによる腎臓への負担なども考慮し、食事の適正化など多角的な視点を持ちながら治療をしています。

03 緊急時にも安心の体制

当院には酸素吸入装置があり、緊急時にもすぐに動物の体に酸素を供給することが可能です。

また、心電図を用いてモニタリングを行うことで治療反応を適切に確認します。そうすることで、より確かな治療を行うことができます。

また、心電図を用いてモニタリングを行うことで治療反応を適切に確認します。そうすることで、より確かな治療を行うことができます。